- サービス内容

-

個人事業主から法人成りする際に、従来は個人事業として建設業許可を取得していても法人での建設業許可を新規で取り直す必要がありましたが、それでは許可が切れる期間が生じてしまい、また9万円の新規申請の法定手数料もかかっていました。

しかし令和2年10月1日の建設業法の改正により、認可申請をすることで建設業許可が途切れずに法定手数料の9万円もかからずに手続きができるようになりました。

笠原行政書士事務所では、要件チェック・申請書類の作成・必要書類の収集・申請代行などの手続一切をサポートいたします。 - 建設業許可の承継の流れ(個人から法人成り)

-

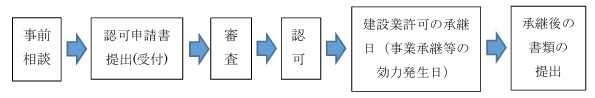

手続の流れ

事前相談(※遅くとも事業承継等の効力発生日の2か月前を目途に)

事前相談(※遅くとも事業承継等の効力発生日の2か月前を目途に)

ア 譲渡人が建設業許可を取得していること■事業譲渡における認可要件 譲受人が建設業許可業者である譲渡人から建設業について事業譲渡を受ける場合において、当該

事業譲渡が、次のアからエの全てに該当するものであること

ア 譲渡人が建設業許可を取得していること

イ 譲受人が譲渡人の有する建設業の業種について、一般・特定の異なる区分の建設業許可を有して

いないこと

ウ 譲渡人が譲受人に対し、建設業の全部について営業譲渡・事業譲渡を行うこと

エ 営業譲渡・事業譲渡の効果が発生していないこと

譲渡人が建設業に係る知事の許可を受けていること

*事業譲渡の効力発生日が許可の有効期限内であることが必要です。

イ 譲受人が譲渡人の有する建設業の業種について、一般・特定の異なる区分の建設業許可を有していないこと

ある業種で、一般(特定)建設業の許可を受けている譲受人が、同一の業種で特定(一般)建設業の許可を受けて

いる譲渡人で建設業に係る知事の許可を受けていないこと

ウ 譲渡人が譲受人に対し、建設業の全部について営業譲渡・事業譲渡を行うこと

契約自体が有効に成立していることが要件となりますので、書類の内容の適正、契約書等の当事者の記名・押印

等、議事録等の参加者の資格の適正・記名・押印等は必ず確認いたします。

A.営業譲渡に係る契約書(事業譲渡契約書)写し

B.法人の意思決定の確認できる書類として、下記B1~B3のいずれか

B1)法人の株主総会議事録等(写し)

*会社法の規定等により、法人の株主総会決議を省略する場合は事前にご相談ください。

B2)社員総会議事録(写し)

B3)無限責任社員又は総社員の同意書(写し)

エ 営業譲渡・事業譲渡の効果が発生していないこと

ウの契約書にて規定される効力発生日が未到来であること

① 事前相談

土木事務所への事前相談が必要となります。

② 法人設立

法人の設立は通常の設立と同様の手続きとなります。当事務所でも法人の設立の

お手伝いをしますのでご相談ください。

③ 事業承継の株主総会と事業(営業)譲渡契約

新しく設立した会社が取締役会を設置していない会社であれば、個人事業の事業

全部を譲り受ける場合には譲受会社の株主総会の特別決議が必要です。

株主総会で事業を譲り受けることについての承認を得ることができれば、譲渡側

と譲受側とで事業(営業)譲渡契約を締結します。

④ 建設業認可申請書提出

法人設立日以降で添付書類を揃えて申請します。この添付書類に事業の譲渡契約書が

必要となります。

譲渡日は申請日より2か月をあけた日付で設定します。

⑤ 譲渡契約日で許可がおりる

許可がおりたことを確認できたら譲渡契約日に法人で社会保険に加入します。社会保

険加入通知書等を土木事務所へ報告という形で提出し、建設業認可申請は完了です。 - 建設業許可承継のメリット

- ① 認可申請の審査に係る手数料(新規の場合9万円)が無料。

② 承継された許可が譲渡日より5年間有効となる。

- 建設業認可承継の注意点

- ① 認可にあたっては、事業承継の日の前にあらかじめ申請をする必要がある。

② 審査の円滑な実施のため、事業承継の認可申請が必要となると見込まれる

場合は、必ず事業承継の日の 2 ヶ月前までに申し出、事前打ち合わせを行

うこと。

③ 当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付すること。

④ 法人設立後に申請すること。

⑤ 健康保険加入に関しては、法人としても経管・専技としても譲渡日=認可

日の確実な加入を促すためにも、申請受理後に認可日以前の加入も認める

こととするため、審査担当と十分に打ち合わせをすること。

- 建設業認可承継 まとめ

- 令和2年10月1日の建設業法の改正により、事業承継等の場合に上記承継制度を使って簡略な 建設業許可の承継が可能となりました。一方、必要書類の作成や土木事務所の窓口

での事前相談が必要な点等、手続きには専門的な知識やノウハウが必要です。

上記承継制度の利用をご検討の方は、専門家である行政書士へのご相談をお勧め 致します。当事務所でも経験豊富な行政書士が申請のご相談を受け付けております。下記のお問い合わせ ページから法人設立と併せてお気軽にお問い合わせください。

- サービスの流れ

- お電話・メールにてお問い合わせください

- ☎06-6438-5450

✉kasahara@coral.ocn.ne.jp

お客様の状況に合わせて、承継が可能かどうか確認させていただきます。

- 面談・電話等にて打ち合わせ

- 承継が可能と判断した場合は、必要書類などをお伝えさせていただき、お見積書をご提示いたします。

- 正式にご依頼

- 当事務所がお渡しする資料をもとに必要書類をご準備ください。

- 申請書の作成

- お客様からお預かりした書類・資料に基づき、申請書類の作成を行います。

- 出来上がった書類への押印・提出

- 押印いただきましたら、申請書を窓口へ提出します。

- ご請求金額の残金のお支払い

- お支払いをしていただいた後、申請書の控えをお客様に返却いたします。

- サービス料金

- 知事許可

同一県内のみに営業所を設ける場合

※上記費用は税抜価格です。建設業承継認可申請(法人成り) 法定費用 0円 事務所報酬 150,000円 事業譲渡契約書・議事録作成 30,000円 費用総額 180,000円

株式会社設立 代行手数料

※上記費用は税抜価格です。費用 定款認証(資本金の額に応じて)※1 30,000円 謄本(実費) 2,000円 登記登録免許税 150,000円 専門家手数料 90,000円 費用総額 272,000円

※1 定款の認証の手数料は、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は3万

円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円です(公証人手数

料令35条)。

※ 費用はすべて事前に、報酬・実費分を含めた総額をお見積りいたします。

お見積り額以外には料金は発生いたしません。

また、ご依頼時には業務請負契約書を交わした上、業務に着手いたします。

※ 案件によっては金額が異なる場合もございます。ご了承ください。

- 必要な期間

-

知事許可 約2か月 - 建設業許可申請で何かお困りではありませんか?

- 笠原会計事務所では、建設業許可申請手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

建設業許可についてのご相談は、

是非笠原会計事務所までお気軽にお問合わせください。